Galerie Zlotowski

La Galerie Zlotowski, créée en 1998, est spécialisée dans les avant-gardes du XXème siècle, suivant deux voies parallèles mais complémentaires. Elle expose fréquemment des acteurs majeurs de l’art moderne tels que Sonia Delaunay, Jean Dubuffet, Kurt Schwitters ou Georges Valmier via ses expositions et catalogues. Elle a dans ce contexte contribué à la reconnaissance de l’oeuvre plastique de Le Corbusier, artiste-clé de la Galerie. A côté de ces grands acteurs modernes, la Galerie propose régulièrement la redécouverte d’artistes méconnus tels que Ella Bergmann-Michel, Robert Michel, Stéphane Mandelbaum ou Eugene J. Martin. Présente dans les grandes foires internationales telles que Tefaf et Paris + par Art Basel et ayant publié de nombreux catalogues, la Galerie défend des oeuvres pointues, inédites, privilégiant son regard et ses convictions.

Collection Galerie Zlotowski

Une coédition avec la Galerie Zlotowski

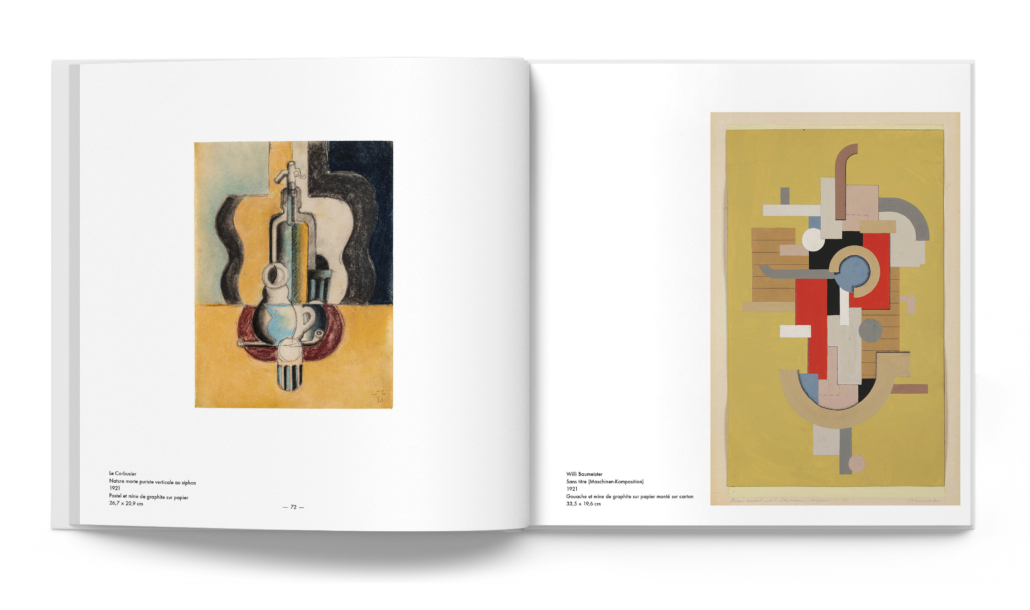

Purisme(s)

Le Corbusier – Amédée Ozenfant – Willi Baumeister – Marcelle Cahn – Otto Gustav Carlsund – Franciska Clausen

Avec les contributions de Cécile Godefroy, Éric Mouchet, Michel et Yves Zlotowski

Textes français/anglais, traduction de Juliet Powys

112 pages – 200 x 200 mm

Reliure cousue, cartonnée

Prix TTC France : 24 €

ISBN : 978-2-490393-43-5

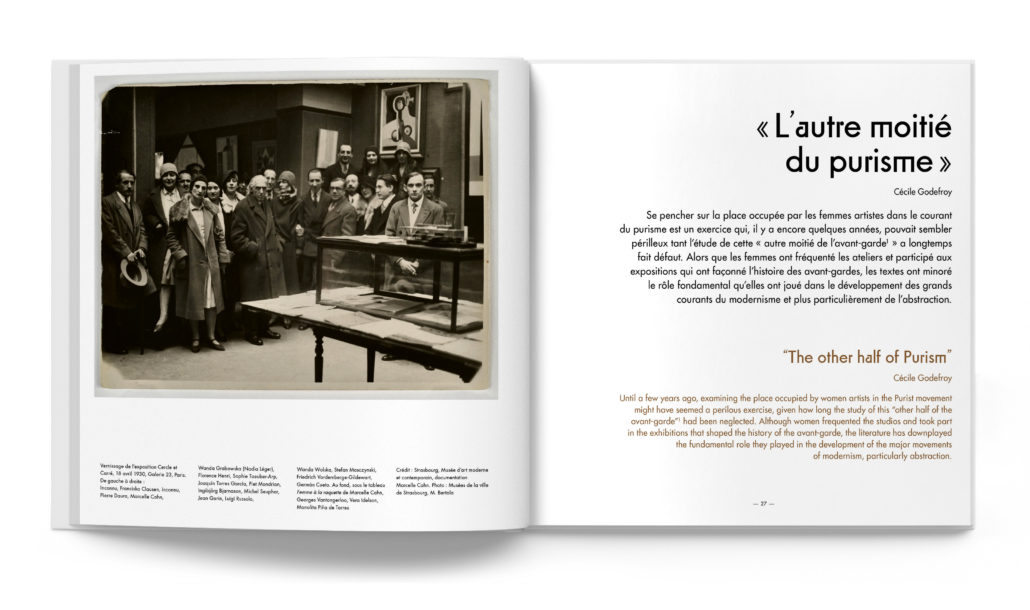

Ce catalogue est publié à l’occasion de l’exceptionnelle exposition Purisme(s) – du 18 octobre au 20 décembre 2025 à la Galerie Zlotowski – première exposition de groupe dédiée au purisme depuis 25 ans en France !

L’exposition et le catalogue, consacrés au mouvement d’avant-garde créé par Le Corbusier et Amédée Ozenfant en 1917, proposent une large sélection d’œuvres, accompagnées des textes de Cécile Godefroy, Éric Mouchet, Michel et Yves Zlotowski.

PURISME(S) met en lumière le riche dialogue artistique généré par ce mouvement, reconnaissable par des compositions d’une grande lisibilité, réalisées par des femmes et des hommes artistes dans les années vingt.

Aux côtés d’œuvres emblématiques de ses deux créateurs, Le Corbusier et Amédée Ozenfant, l’exposition propose les apports remarquables d’autres figures. Ainsi, deux artistes femmes ayant marqué le XXe siècle, Franciska Clausen et Marcelle Cahn, ont participé au mouvement dans sa phase finale, en y intégrant une représentation de la ville et une présence notable du corps. Otto Gustav Carlsund a pour sa part joué un rôle important dans l’introduction des avant-gardes en Scandinavie. Enfin, Willi Baumeister en a accompagné la trajectoire internationale, en décomposant l’objet, dans un vocabulaire précurseur de l’abstraction géométrique.

Le purisme naît en réaction au cubisme, que Le Corbusier et Amédée Ozenfant admirent pour sa modernité, mais qui leur semble être devenu abscons et parfois décoratif. Rigoureux et austère en théorie, véritable précurseur de l’art conceptuel, le purisme s’est avéré être une école accueillante, capable d’attirer des personnalités diverses. C’est là tout le propos de PURISME(S), exposition s’inscrivant dans la ligne de la galerie qui œuvre à la reconnaissance des figures féminines de l’art moderne, longtemps laissées de côté.

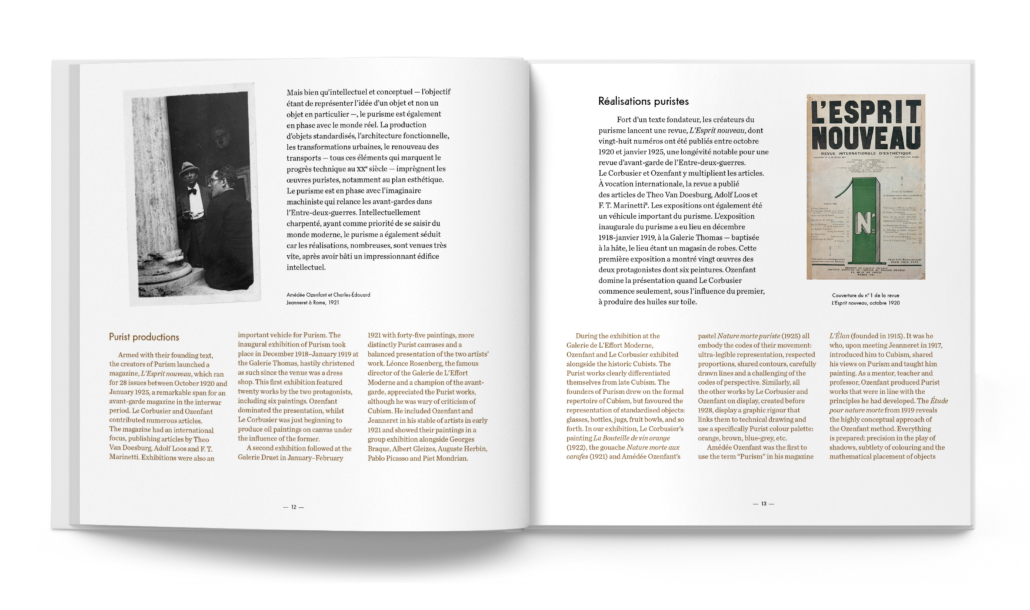

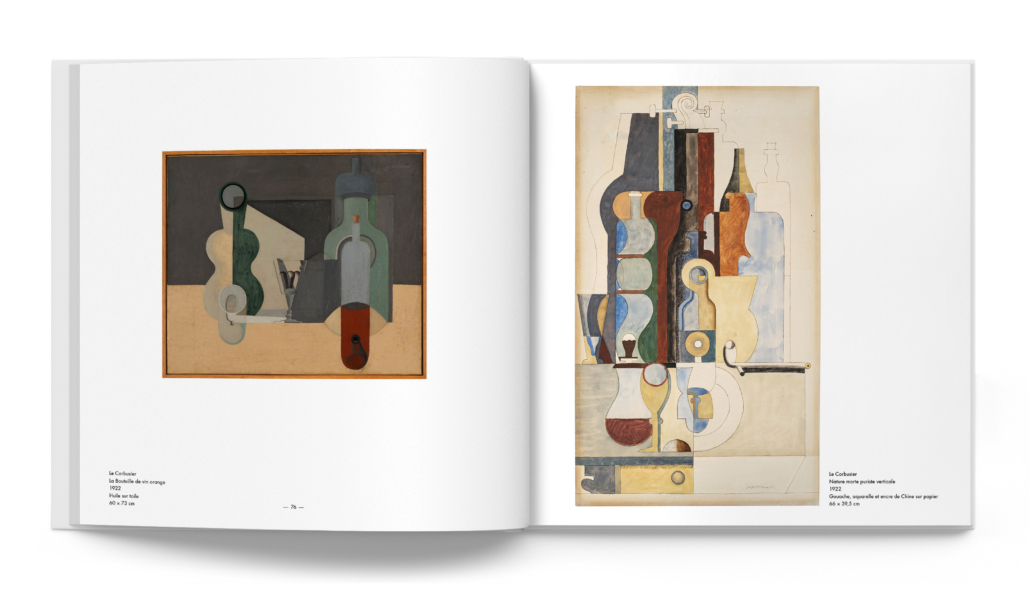

Le purisme se déploie via un répertoire formel, favorisant la représentation d’objets standardisés : verres, bouteilles, pichets et compotiers, avec l’objectif d’en capter l’essence- même : représentation ultra-lisible, proportions respectées, partage des contours, lignes dessinées avec application et remise en cause des codes de la perspective. Selon Le Corbusier et Ozenfant, une nouvelle esthétique doit émerger avec la simplification des objets et la quête de fonctionnalisme. La science constitue alors le terreau fondamental de leur esthétique, l’art devant révéler avec rigueur une forme de vérité supérieure. Le mouvement s’inscrit dans les avant-gardes de l’époque, à l’instar du simultanisme des Delaunay, du Bauhaus ou du constructivisme, en se donnant pour objectif de créer un nouveau langage.

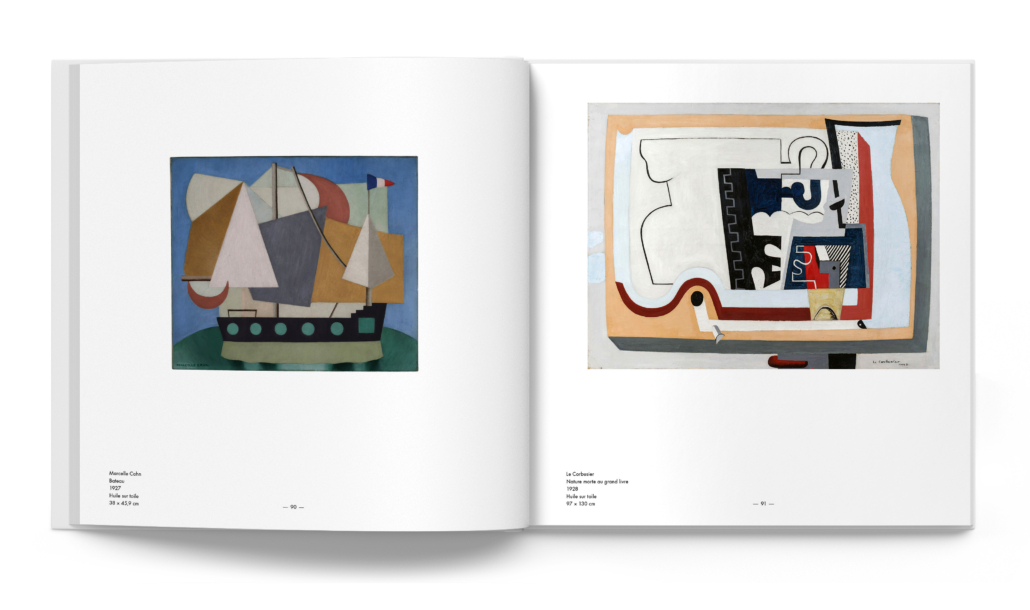

Première figure de l’exposition, Le Corbusier débute sa très importante carrière artistique avec des compositions puristes : des peintures, des gouaches et des dessins parfaitement emblématiques du cœur de sa pratique puriste figurent dans l’exposition. Même après sa rupture avec Ozenfant, Le Corbusier n’a eu de cesse de réaliser les compositions d’objet tout au long de sa carrière. Cette courte mais cruciale étape de son développement artistique l’a profondément marqué. Chaque décennie, il est retourné au purisme en incorporant ses préoccupations formelles du moment, notamment en renouvelant sa gamme de couleur, cette partie composée d’œuvres plus tardives étant montrée à la Galerie Pascal Cuisinier. Il a aussi utilisé des compositions puristes pour explorer des mediums divers, à l’instar de la tapisserie qu’il a particulièrement affectionnée.

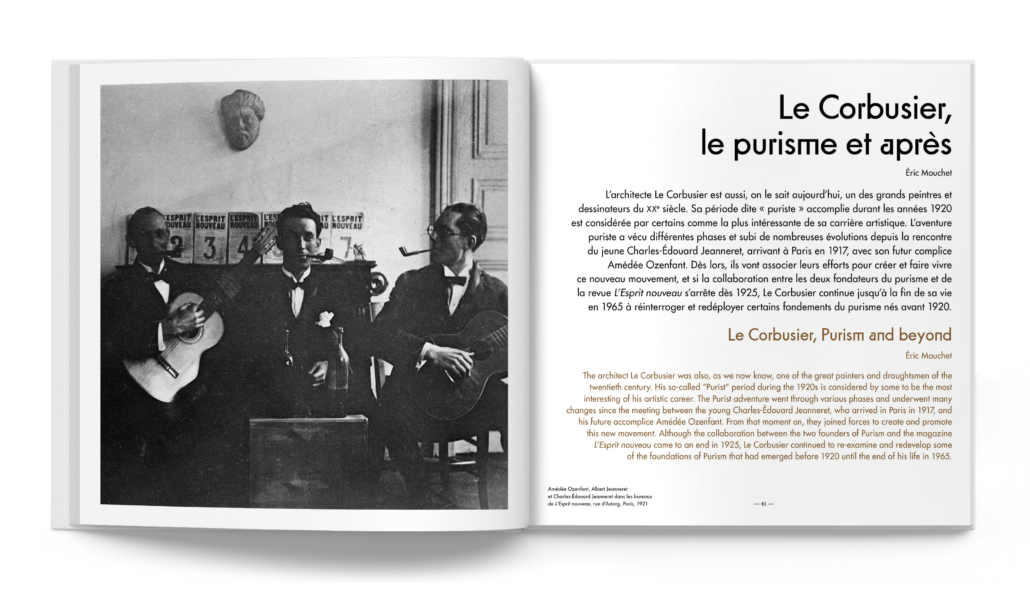

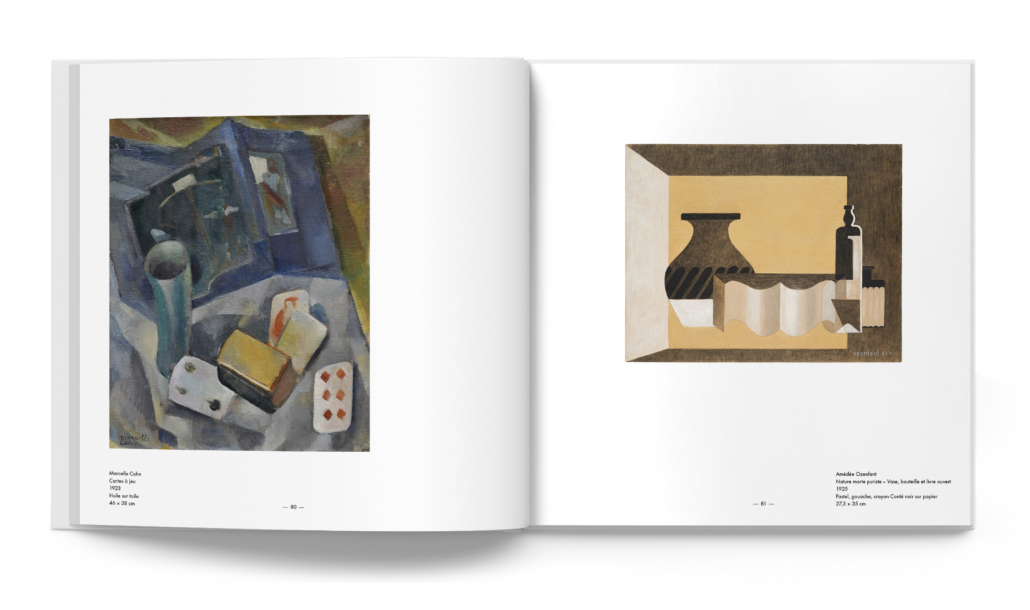

C’est Amédée Ozenfant qui, dès leur rencontre en 1917, a initié Charles-Edouard Jeanneret (le futur Le Corbusier) au cubisme, lui a exposé ses vues sur le purisme et lui a enseigné la peinture. Mentor, pédagogue et professoral, Ozenfant réalise les œuvres puristes les plus en phase avec les principes qu’il a forgés. La recherche picturale est soigneusement pensée en amont, préalablement à l’exécution des gouaches et des peintures finales. Les natures mortes d’Ozenfant se caractérisent par une facture ultra-synthétique de la représentation des objets, qui sont ramenés aux formes géométriques les plus simples.

Au-delà de ses deux inventeurs, l’exposition interroge la capacité du purisme à séduire des artistes aux profils et notoriétés diverses, parfois au-delà des frontières françaises. Bien qu’intellectuel et conceptuel, le purisme est en phase avec le monde réel, alors marqué par la phénoménale avancée du progrès. La production d’objets standardisés, l’architecture fonctionnelle, les transformations urbaines, le renouveau des transports imprègnent les œuvres puristes. Dès lors, le mouvement a attiré un ensemble important d’artistes français et internationaux. Chacun d’entre eux a produit un purisme personnel, qui s’est souvent affranchi des préceptes des fondateurs.

Franciska Clausen est une artiste danoise née en 1899. En 1924, elle s’est inscrite à l’Académie Moderne de Fernand Léger et Amédée Ozenfant et a réalisé, lors de son séjour parisien, des œuvres d’inspiration puriste. Elle fut une des participantes les plus originales du mouvement, y ajoutant une touche surréaliste, peignant des compositions sensuelles et rêveuses, qui incluent le corps humain, qu’elle positionne en regard d’objets flottants. L’architecture fut également un sujet privilégié du purisme de Clausen, qui exprime un engouement pour la simplification fonctionnelle des extérieurs urbains et des intérieurs.

Marcelle Cahn fut également une participante active au mouvement puriste avec un parcours parallèle à celui de Clausen. Née en 1895 à Strasbourg, elle fut également élève de Fernand Léger et Amédée Ozenfant à l’Académie Moderne au milieu des années 1920. Cahn a réalisé des compositions dans lesquelles elle intègre des éléments plus dynamiques que les autres artistes du mouvement. Elle est attentive au corps en mouvement, notamment aux moyens de transports (le tramway, les bateaux). Son approche du purisme, célébrant la géométrie des objets ou du corps humain, annoncent l’abstraction géométrique dont elle sera une des grandes figures de l’après-guerre.

Né en 1897, Otto Gustav Carlsund, artiste suédois, étudie aux académies de Dresde et d’Oslo et s’installe à Paris en 1924, où il entre à l’Académie moderne (atelier de Fernand Léger et Amédée Ozenfant). Il fait la connaissance de Le Corbusier, puis de Mondrian. Avec Van Doesburg, il participe à la création du groupe Art concret en 1930. Peintre, créateur d’œuvres murales, également critique d’art, Carlsund a joué un rôle important dans l’introduction des avant-gardes en Scandinavie.

Enfin, Willi Baumeister, un des artistes les plus éminents des avant-gardes du XXème siècle, a réalisé dans les années 1920 des œuvres très proches des préoccupations du purisme. Les deux créateurs du purisme lui rendent hommage dans leur revue l’Esprit Nouveau, en le citant et reproduisant ses œuvres. Baumeister se reconnaît une réelle affinité avec les avant-gardes françaises qui éclosent après la Première Guerre mondiale. Il admire que le purisme parvienne à allier une solide armature théorique et une production dynamique. Baumeister élabore des compositions lisibles, dans lesquelles les formes géométriques simples sont interconnectées et forment un tout. Il tire cependant de son inspiration machiniste des compositions dans lesquelles l’objet est décomposé. Ce faisant, il s’approche de l’abstraction.

Malgré les rapports féconds entre ces créateurs, créatrices et de nombreux autres, le purisme a pu être parfois considéré comme un carcan étouffant. Ozenfant et Le Corbusier rompirent en 1925, ce dernier étant en quête de sensualité et de liberté personnelle que le purisme ne lui permettait pas. Trop exigeant peut-être, le mouvement s’est effacé au profit de l’abstraction et du surréalisme qui se sont épanouis au début des années 1930.

Par sa quête d’ascétisme, par sa durée brève mais intense, par son idéal utopique, par son désir absolu de capter l’essence des choses, le purisme est l’un des précurseurs les plus remarquables de l’art conceptuel, et irrigue encore aujourd’hui la création contemporaine.